集大家书法 , 书法家学习创作站

公众号:集字书法

扫一扫关注公众号

扫一扫关注公众号

微信小程序:集字书法

扫一扫下载书法APP

扫一扫下载书法APP

摘要: 展览名称

刻石书法研究与创作系列展——汉隶十二品新探

开展时间

2020年6月15日—2020年7月6日

展览地点

中国国家画院美术馆

(海淀区西三环北路54号)

展览名称

刻石书法研究与创作系列展——汉隶十二品新探

开展时间

2020年6月15日—2020年7月6日

展览地点

中国国家画院美术馆

(海淀区西三环北路54号)

主办单位

中国国家画院

协办单位

中国书画收藏家协会

承办单位

中国国家画院书法篆刻所

中国书画收藏家协会金石碑帖研究委员会

《中国美术报》社

支持单位

东煜文化

前 言

“品”,是中国古典美学和传统文艺理论的重要范畴,作为一种普遍的评论方法和现象在传统文艺理论中被广泛使用,是具有传统文化底蕴和民族特色的审美评论范式。在审美和艺术评论中,“品”既指对包括感受、体味、析辨、反思在内的品评,又指对所评之作品给出应有的范围性的品类和价值性的品级、定位,总之对作品进行属性、风格及其高下优劣的划分和研究。文学艺术品评中的诗品、画品、书品源自古代对人的品评,即肇始于东汉乡里评议制度,该制度逐渐发展为魏晋南北朝的“九品中正制”,以品评的方式选贤任能,举荐人才。同时,这一品评方式也延展到文学艺术领域,品格的高下成为古人研判艺术的基本方式。

基于此,中国国家画院书法篆刻所本着立足传统,倡导使用在中国历史上源远流长、具有中国特色的以“品”来界定艺术品质的方式去梳理古代浩瀚的“碑学”遗产。我们计划分为三个阶段,从“汉隶”入手,其次是三国魏晋南北朝隶书,再者是隋唐隶书。

以传统“品”的话语方式,重新发现和挖掘隶书的美,“汉隶十二品”这一概念正是在这一学术背景下诞生的。结合古人的评述,我们提出了汉代隶书中具有典型美学价值的十二通碑刻,分别是《史晨碑》《乙瑛碑》《礼器碑》《张迁碑》《曹全碑》《华山庙碑》《衡方碑》《封龙山颂》《鲜于璜碑》《西狭颂摩崖》《石门颂摩崖》《大开通褒斜道摩崖》。从文献资料梳理入手,我们对这些经典进行了一次新讨论、新阐释。关于这次研讨的学术理想,一如会议论文中当代著名美学家张法先生所言:“在二王帖学占据中国书法主流的一千多年后,篆隶的经典化是一个非常艰难的过程。不妨以龙门魏碑的经典化过程作一参照。乾隆时代提出‘龙门四品’,经历嘉庆、道光、咸丰三朝,到同治年代,方达到龙门十品,后定为二十品,到光绪年间康有为的《广艺舟双楫》,‘龙门二十品’方得到书法界和知识界的普遍接受。而汉代隶书一直以来未有经典化的梳理,‘汉隶十二品’这一新名称的酝酿和提出,意味着开启了汉隶经典化的新路。”这既是我们对经典的一次重新学习和研究,也是将汉隶以及三国魏晋南北朝和隋唐隶书经典化的新启动。

中国国家画院书法篆刻所

2020年5月

论文作者名单

(按年龄排序)

骆承烈 顾 森 苏士澍 崔 陟 赖 非

张 法 马新林 李汉臣 杨爱国 李 樯

陶 钧 李建兴 吴川淮 刘成纪 张深伟

张爱国 梁培先 李虹霖 梁文斌 张爱民

张合伟 张啸东 郭嘉颖 白 锐 李爱凤

宋吉昊 梅跃辉 李群辉 袁文甲 李天择

梁 腾 孙若兰

参展艺术家名单

(按年龄排序)

韩天衡 欧广勇 张 海 周俊杰 张景岳

王朝宾 李成海 王冬龄 李刚田 申万胜

何应辉 言恭达 陈国斌 王 镛 赵 熊

苏士澍 石 开 胡抗美 崔志强 刘洪彪

刘文华 孙晓云 陈曦明 鲍贤伦 沃兴华

曾来德 包俊宜 陈振濂 李 强 张 志

曾 翔 赵长刚 徐树良 王增军 李晓军

陈 平 蔡大礼 文永生 李家德 高军法

魏 杰 张英群 陈洪武 鄢福初 胡秋萍

陈大中 朱培尔 张 继 韩少辉 耿自礼

郑晓华 赵山亭 洪厚甜 王增云 王厚祥

管 峻 范正红 毛国典 刘新德 戴 文

李远东 吕金柱 魏广君 白 砥 陈 经

纪烈华 汤永志 杨剑锋 李守银 林 涛

李国祥 李 强 倪文华 李建人 张青山

张公者 张爱国 周 斌 陈海良 王道义

肖文飞 黄 博 龙开胜 何来胜 李正良

马端兵 周红军 梁培先 巩海涛 赵凤砚

史焕全 戴家妙 鞠闻天 胡紫桂 王东声

王 墉 周剑初 郑志群 孙希民 张志庆

欧新中 王军杰 李 晖 李 明 曹向春

薛 磊 黎雪丹 倪和军 沈 浩 沈乐平

程晓海 柴天鳞 汪国金 鲁大东 严文学

罗炳生 董 玮 李双阳 程兴林 栾金广

杜 浩 曾伟子 李 林 王成聚 丁 剑

杜鹏飞 乔战雄 秦 朋 唐朝轶 逯国平

吕雪峰 晏晓斐 曾宪良 陈 亮 贺 进

翟圣亮 张金龙 陈 彬 陈阳静 梅跃辉

徐延波 肖春生 张逢波 韩伯雨 黄邦德

理 论

论清代汉隶观念的确立

及其对书法美学的开拓

郭嘉颖

现代美术史普遍认为,一个时代艺术趣味好尚的流行和变迁,不外两层原因,其一为外在于艺术的社会文化因素,另一为艺术本身自有其风格的发展、成熟及衰落的规律。近代以来的西方美术史研究,大多循此路径将艺术之发展作图像学和风格学的双重阐释。图像学方法的优势在于能将特定的艺术现象进一步引入并广泛结合政治、经济、宗教乃至一切文化领域进行讨论,从而拓宽了思考的广度和深度。然而就某一门艺术本身而言,其阐释路径则恰恰相反,须通过适切而精密的艺术风格与趣味探究,才有可能使艺术现象进一步成为文化研究可靠的基石。在中国美术史研究中,清代书法从帖学到碑学的转捩过程,就是这种值得深入探讨的典型文化现象。

通常而言,碑学之成立以阮元(1764—1849)发表《南北书派论》和《北碑南帖论》为标志。今人多从乾嘉朴学所催生的金石文字学角度,遽认外在的乾嘉学术思潮为碑学书风转变的根本动因,强调金石文字学与出土碑版文字决定了书家的取法视野和审美趣味。此固是推动碑学书风不可忽略的因素,但于史实并不明晰。首先,金石学在两宋士大夫群体中即已流行,为何并未反映于当时的书风和书体?其次,如果说汉碑最初是以考经证史的功能进入文人学者视野,那么具体又如何成为清代书风丕变的动因的?很多证据表明,在阁帖翻模、董书盛行的清初年间,尽管金石考证尚不及乾嘉时期昌明,但众多书家已经相当重视对古代金石书法的学习。其中,作为古今文字分野的汉隶,在书法美学趣味的转变中起到了至为关键的作用。正是清人对汉隶书风的挖掘,彻底沟通了先秦到明清的书风脉络,全面呈现了中国书法的美学风貌。

一、以帖观隶:反拨帖学书风和阐释晋唐名迹过程中形成的篆隶观

清初书坛直接晚明余绪,董其昌(1555—1636)、黄道周(1585—1646)、王铎(1592—1652)、傅山(1607—1684)等人的书学思想依旧发挥着很大的影响,而尤以董的资历最老、势力最大,以至有“千余年之第一”(倪后瞻记书家方坦庵语)的评价。加之清初《画禅室随笔》的刊行流布,使得清初众多学者深受其书学趣味和书学思想的影响。综观董氏《容台集》中的书论,他的核心旨趣在于以禅定微妙心体悟笔法,于古法典范追至晋唐。董其昌平生不作篆隶,正楷亦少见,论笔法从追求“印泥”、到“印水”,终至“印空”境界,用笔也由此愈加虚灵。然而这种近乎禅心体验的笔法过于自我,当从习者日众时,流弊难免随之产生了。清初的冯补之(?—1679)指出:“学赵易熟而俗,学董易滑而弱,又多平、犯、冗、顺四俗笔,书道难成。”康熙年间王澍(1668—1743)也曾专论思白之弊:

“自思白以至于今,又成一种董家恶习矣。一巨子出,千临百摹,遂成宿习,惟豪杰之士,乃能脱尽耳。……思白虽姿态横生,然究其风力,实沉劲入骨,学者不求其骨骼所在,但袭其形貌,所以愈秀愈俗。自朴而华,由厚而薄,世运迁流,不得不然。盖至思白兴,而风会之下,于斯已极。末学之士,几于无所复之矣。穷必思反,所贵志古之士,能复其本也。”

这是在宋明帖学系统内对书风的一种深刻反思。所谓的“豪杰之士”在明清之际就一直存在,傅山、王铎、姜宸英、黄道周、倪元璐、陈奕禧、徐用锡、翁振翼、汪沄等书家都在不同程度上表达了这种不满,主要针对董书后学的软、媚、弱、滑等弊病而发。同样,赵孟頫,甚至是褚遂良等具有软媚倾向的书风也连带受到批评。

何以元明书风日趋圆熟薄弱?王澍指出缘由在于不能“复其本也”。所谓“复其本”的内涵之一,即是用于书法学习的法帖问题。《阁帖》初刻本,宋后日趋湮灭,至明清佳本已如真迹一样难得,而明代私家刻帖翻模之风兴盛,品质日下。梁曾谈及:“后贾秋壑得《淳化》初刻木板,重摹上石……初翻甚善,后有冒秋壑本而屡次翻刻者,则不堪矣。”即是品质不佳的《戏鸿堂帖》,也不乏再次翻刻。朱履贞认为,明代书法不佳,“岂学弗克至,抑拓本不堪,有以误之。”梁同书则更明确地指出:“前人专学《阁帖》,以其最初本,诚然。然我辈所见,一翻再翻,岂是最初面目?”

在晚明士林游戏禅悦之风和翻模法帖日益失真的形势下,纠正从学态度和改进研究方法就成为重要的议题。首先,务必讲求对法帖本身的考证,以期获得接近古人笔法精神的初拓精本。乾嘉时期的翁方纲(1733—1818)曾对明末书坛那种崇尚禅风义理的“虚机”提出批评,以明书法的“实学”之道:“宋、元以后书家,渐皆不知讲考证之学……至董文敏、邢子愿直目吴江村所藏《乐毅》为梁本,则不求实学,而专事虚机,其来久矣。”他尤其反对明末书坛中愈演愈烈的师心自用之风,认为明代书坛之“结穴”的董其昌,实承袭宋人米芾,而宋人米芾、孙汉阳等辈则又“精研古隶”。翁氏兼为金石学家和杰出书家,对古字的看法不止于文字校雠考据。他在《考订论》中明确区分金石与法帖,强调金石用于“考史”,而法帖则“专以书法为主”,这就将“艺”从学术考据中相对独立出来。在此研学思路下,金石碑版文字除了学术上版本互校功能,也必具备一定的书法价值。另外,受到历来“蔡邕—钟、王”的笔法谱系思想的影响,清人首先将目光投向汉代碑碣摩崖,试图重新建立失传的笔法谱系。这样,汉隶在五体书中,就赢得了比从前更为切实强大的话语权。随着研究的深入,汉碑的书法价值得到了不断发掘和阐释。

实际上,早在明清之际傅山对隶书的阐述中,已经表明汉隶的盛行乃是出于对帖学困境的纠偏。从清初到清中后期,书家对汉隶的重视愈演愈烈,于真楷见分隶的言论俯拾可见:

“楷书不自篆隶八分来,即奴态不足观矣。”(傅山《霜红龛书论》)

“楷书不知篆隶之变,任写到妙境,终是俗格耳。”(出处同上)

“真出于隶,钟太傅真书妙绝古今,以其全体分隶”(姜宸英《湛园书论》)

“唐人去古未远,笔下犹存篆籀余蕴”(陈奕禧《绿阴亭集》)

“故大家作今体,篆分皆备”,“虞出篆,柳出分”(徐用锡《字学札记》)

“篆、籀、八分、隶、正、行、草,总是一法……六朝、初唐人,去汉、魏未远,皆从篆、隶入手。”(杨宾《大瓢偶笔》)

“《黄庭》出隶入楷,古篆八分,无法不备”(陈玠《书法偶集》)

“通篆法则字体无差,通隶法则用笔有则,此入门第一正步。”(王澍《论书剩语》)

“汉隶以《礼器碑》为最,宗之者为唐朝褚遂良也……汉隶《史晨碑》亦佳,欧阳询少时学之。”(王澍《翰墨指南》)

上述诸语俱出康熙朝(1662—1722)及以前,至乾隆朝(1736—1795)此风更甚,论书动辄对笔法作穷源尽流的考证,往往上溯至篆隶八分乃止。由此,汉隶书风中的沉厚、古朴、劲健等品质在与柔靡帖学的对比中显得格外耀眼。隶分笔意往往被用来标举帖学系统中的欧阳询、褚遂良等人的楷书高度,也暗示了晋唐楷书的汉隶根基。翁方纲指出:“士生今日,则经学日益昌明,士皆知考证训诂,不为空言所泥,于此精言书道,则必当上穷篆隶,阐绎晋唐以来诸家体格家数,不得以虚言神理而妄言结构之规;不得以高谈神肖,而忽临摹之矩。且楷承隶变,自必由方整以定其程,不得轻言圆美以开率意之渐。”这不仅否定了董其昌自评其书的“率意”和“秀色”的美感,也庶几可视为稍后阮元南帖北碑论的嚆矢。

诚然,历代论书常有高标篆隶之言,如张怀瓘就认为“上则法于自然,次则归于篆隶,又次师于钟王”,但随着法帖的盛行,篆隶实际上在明代书坛处于尊而不行的境地。祝允明、董其昌等论书随笔中,莫不以晋人为极则,很少深究篆隶。创作实践上也如祝氏所言:“程氏父子,篆隶擅名,斯业既鲜”。而到了明清之际,王铎、傅山、郑簠(1622—1693)等人才开始重视篆隶的研学。傅山晚年推崇汉隶远胜唐隶,正是在书风流变上感于时弊,他说:“至于汉隶一法,三世皆能造奥,每秘而不肯见诸人,妙在人不知此法之丑拙古朴也……既一宗汉法,回视昔书,真足唾弃。眉得《荡阴令》梁鹄方劲玺法。莲和尚则独得《淳于长碑》之妙,而参之《百石卒史》《孔宙》,虽带森秀,其实无一笔唐气。”就傅山流传的隶书来看,尽管尚未臻于后世的朴厚苍古之境,但毕竟在转捩软媚书风的道路上走出了开拓性的一步。除了傅山,此际以学汉隶最著者,当属郑簠。郑的隶书强调“用笔起落、首尾照应”,结合其大量存世的隶书作品看,这种观念与强调跌宕起伏、笔致飞扬的行草书风相接。然而必须看到的是,郑簠的用笔已经摆脱了明人隶书的刻板拘谨而趋向饱满生动,体现出清初隶书特有的碑帖结合的风致。

康、雍、乾时期,书家在此路径上不断深化,诱导书家深刻反思法帖、石刻以及墨迹三者的关系。特别是人必临学的唐碑,与汉隶的雄强古朴旨趣不断互为渗透,一方面避免了赵董以来帖学软媚流滑之弊,另一方面又在汉碑中保留了帖学的雅正和流美的气息。此后高凤翰、金农、郑燮等隶书名家都与这种以帖学参汉碑的笔法观念一脉相承,可视为后世汉隶观念确立之最初历程。

二、隶兼诸体:分隶概念考订中呈现的汉隶风格观

清初以惠栋(1697—1758)、戴震(1723—1777)等人为代表的经学家“尽弃宋诠,独标汉帜”,金石学渐行,这在客观上保证了两汉遗迹的正统地位和研究价值。至乾、嘉,古文经学成为治学之大宗,阐释经史必由考释文字,因此解决篆籀、隶书、八分、真楷诸种书体的变迁显然是研究“汉学”绕不开的一个问题。这就可以理解,为何从清初开始,学者一直都喜欢围绕“隶”、“汉隶”、“八分”以及“楷隶”等概念来讨论是非。关于“隶”和“八分”的讨论,不仅在于厘清一个简单的文字学概念,它对于书法风格—尤其是笔法以及与笔法密切相关的美学趣味同样有着深刻的关联。

关于隶书与八分的源头概念主要沿袭自《晋书·卫恒传》,其涉隶书云:“秦既用篆,奏事繁多,篆字难成,即令隶人佐书,曰隶字。汉因行之,独符、印玺、幡信、题署用篆。隶书,篆之捷也。上谷王次仲始作楷法。”涉八分书云:“鹄谓淳得次仲法,然鹄之用笔尽其势矣。鹄弟子毛弘教于秘书,今八分皆弘法也。”b由此可见,1.隶书是篆书形体的简便化;2.当时所谓的“楷法”只不过是王次仲所作隶书的范例,与后世“楷书”不同;3.八分在次仲隶书的基础上由毛弘创;4.八分不仅是简单的“篆之捷”,而且用于相当正式的“教于秘书”。

到了唐代,除了严谨者如张怀瓘等人仍将隶和八分的概念作明确区分,但实际上很多书家认为八分书在形貌上截然不同于篆书,由此,基于篆意的“汉隶”与正式的“八分”容易被归入同一阵营。这样,自北宋开始,欧阳修(1007—1072)这样的金石大家也难免将隶与八分的概念混同起来。《宣和书谱》之《八分书叙论》也辨之不详,仅说“今所谓正书则古所谓隶书,今所谓隶书则古所谓八分,至唐则又于隶书中别为八分以名之。然则唐之所谓八分者,非古之所谓八分者”。洪适(1117—1184)《隶释》则认为八分和隶书“其学中绝,不可分别。”元人吾丘衍(1272—1311)强调隶书特征为“折刀头”的方劲古拙,这就忽略了早期西汉隶书篆籀笔意,即便对东汉成熟的“八分”书风格类型的把握也是偏颇的。至明代,八分就正式变成了隶书,如天启年间的《墨林快事》不仅将两个概念混用,而且详述了混同的理由和推测心理,故详录如下:

“此器造于建平三年,而铭字已作八分伎俩。盖大隶出于秦,后厌繁复,旋减去二。本是在汉初已有此法,而汉儒谨恪,习之者少,惟此铭只以记斤重年月人名,此正所云施之徒隶,以趋省捷者,宜其用此书也。及东京人乐其简便,习以成风,而中遂有精妙可法者,因之通行耳。此字果尚成存篆法,乃隶变之未尽,非又入篆法,二分明矣。及后篆法变已尽,何复有重入者,此篆隶为分之关,悟此过半矣。”

清初顾炎武(1613—1682)在《金石文字记》中,将西汉末年《鲁孝王刻石》(《五凤刻石》)定为“八分书”,显示如下问题:其一,此“八分”定名与《晋书·卫恒传》记载的东汉时代不合。其二,《五凤刻石》保留有极浓的篆书遗意,是典型的“篆之捷”的隶书。其三,顾氏对西汉刻石与东汉末年如《孔宙》等碑不作区别,通称为“八分”而不言“隶”。可见他已经开始对“隶”这一书体概念产生了怀疑,而试图以“八分”代之,然而却未详辨八分书的由来和特征。

关于隶与八分概念的论述至多,以上作简要回顾,旨在说明,到清初年代,关于汉隶一体,学者大多尚停留在字体形态识别的层面。然而到了乾、嘉时期以后,这种状况开始改变。尤其是精于隶法的学者,大多强调汉隶以及汉代的八分书,与篆书笔法有接续相通之处,成为一种美学上“高古”趣味的表征,从而区别于元明时期崇尚的“古雅”。那么,乾嘉以后的书家,具体是怎样阐释“汉隶”的呢?

在成书于嘉庆五年(1800)的《书学捷要》中,朱履贞(生卒年不详,约嘉庆前后)开始对隶书概念作比较明确的界定:

“隶始于秦篆之省笔也,既趋简易,巧丽日生,流而为真书,歧而为楷法。楷法者,八分也。以真为隶者,六朝、唐人也;以隶称楷法、八分者,后世之讹也。”

“分书乃变古隶而为之者,以楷法而用篆笔,笔锋中出,藏锋敛锷,惟用波撇以伸之……诀曰:方劲古折,斩钉截铁。然笔画须俯仰起伏,参以篆意。”

朱氏这里的意思是,六朝和唐人,将八分书和楷书视作篆法之简省(即“隶”),但是“后世”却另作一“隶”的指称,这样,楷书和八分被孤立地视为“隶”,也就截断了楷书、八分与篆籀源头的笔法关联了。朱氏在这里提出了“古隶”,即从篆书系统脱出的早期隶书,进而演变为“八分”,形态虽有新变,然而根本的笔法仍旧保留篆书用笔。也就是说,字体虽演变,却须在用笔上延续高古的“篆意”。他尤其推崇汉隶:“汉人八分书,笔锋中出,包括篆隶,极古峭劲拔之致,当知其用笔之意。”表面上他对篆、隶、八分、楷法等书体演变脉络进行了符合历史的梳理,实际上则是借此提出了审视用笔的美学新标准。

翁方纲在《重刻隶韵序》中说:“学者幼习正楷,其能者或喜涉隶以通于篆,此正路也……至篆变为隶,隶由汉始,而汉人作隶书已有随手之变”d“隶者,通词也,对大小篆而言,则汉人八分即谓之隶。对汉人八分而言,则晋唐钟王以下正楷又谓之隶。隶无定名也。八分可谓之隶,而隶不可概目为八分也。篆之初变隶也,有横直而无波势,此古隶,及其为汉人八分则分隶也,及其为正楷书则楷隶也。皆可名曰隶。”检唐人文献,翁氏对“隶”字解释可谓确当。钱泳(1759—1844)认为隶书秦时已有,这也是承认有“古隶”存在,他进一步指出:“至东京、汉安以后,渐有戈法波势,各立面目,陈遵、蔡邕,自称一体,又谓之汉隶……真书祖源实基于此。”而钟繇在此基础上,“将汉隶变为转折,画平竖直,间用勾趯,渐成楷法,谓之真书,篆隶之道发泄尽矣”,此后行草盛行,以致“隶学自掩”。由此隶书史学溯源,钱氏批评唐楷说:“唐人习者虽多,实与汉法愈远。何也?唐人用楷法作隶书,非如汉人用篆法作隶书也”。到这里,关于隶书笔法与高古意趣,乾嘉人已将之彻底揭示出来。更有影响的是,整个北朝的碑版之书,都是循着“篆—隶—八分—真楷”这一路径下来,史实俱在。阮元的《北碑南帖论》和《南北书派论》,则更加详尽地梳理还原出北派碑榜之书一路的谱系,这就从根本上改变了南派翰牍之书一家独大的局面,为晚清全面复兴篆隶北碑奠定了坚实的基础。更重要的是,由于篆隶笔法直接决定了八分隶和魏晋真书的内质,逻辑上也必然决定行草书的笔法。

在阮元“商榷古今,步趋流派”的论述基础上,嘉、道年间的包世臣,突破了比较单纯的字体史学考察,而明确将汉隶追溯为一种美学趣味的根源。通过对大篆、小篆、隶、分、真这五体脉络梳理后,他得出结论:“故隶真虽为一体,而论结字则隶为分源,论用笔则分为真本也”此后,随即对历代碑帖法书作了合乎碑学趣味的美学品鉴。由于美学趣味发生了不同以往的变化,用于表现的笔法、墨法以及布白等技法语言也就不得不加以重新探讨。包世臣在其论述中,全面总结和贯通了当时诸多书家的学习心得,在“气满”说的基础上,深入探讨了五指执笔法、提肘发力法、逆入平出法、笔毫平铺法、笔实墨沉法、“中线”“双勾”法等等,尽管有具体的争议,但无疑大大拓展了元、明以来法帖系统的书法技法系统。而对汉隶八分的史学梳理,则是发挥这些美学理论和技法总结的关键支点,由此诞生了像邓石如(1743—1805)这样开一代新风的隶书大家。在清初以帖观隶的新见上,朱履贞、翁方纲、阮元和包世臣等人的书论,为中国书法的美学内涵开辟了一个新的境界,没有他们的理论引导,就不可能有晚清、民国碑学书风的巨大成就。因此,乾嘉时期学者和书家们对隶书概念的史学考察和美学申发,可视为后世对汉隶理解的第二个关键阶段。

三、以隶观帖:隶书与帖学观念的转变

上文从隶与八分概念辨析出发,阐述了清人对汉隶书风与笔法的理解深入过程。到了晚清,这一认识已经较为普及,刘熙载(1813—1881)对秦汉遗迹的书体理解得至为明确:“夫隶体有古于八分者,故秦权上字为隶;有不及八分之古者,故钟、王正书亦为隶。盖隶通其名,而八分统矣。”隶体概念几乎贯通了秦、汉、魏、晋、北朝各个时代,也打通了碑版、摩崖、造像、钟鼎、秦权、镜铭以及砖瓦文字等各种载体。隶体概念的贯通泛化,必然要求各种书体风格趣味和笔法的交融互通,这就为晚清书法的博涉多优、百花齐放提供了可靠的保障。尤其是取法样式的丰富,直接导致了书家趣味的多样化和阐释的自由化,元明以来法帖那种森严法度的禁锢得到了一定程度的解放。这一转变导致书家既能够以新奇的目光审视任何一件名不见经传的断石残纸,也能足以用“陌生化”的视角重新理解千年以来传承有序的经典法书。

清人对汉隶的接受,在经历了清初的以帖观隶、中期的隶兼诸体之后,特别是晚清时期康有为(1858—1927)等人备魏卑唐,似乎北碑诸体大有取代唐碑楷法之势。《广艺舟双楫·尊碑》中描述道:“迄于咸、同,碑学大播,三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体,盖俗尚成矣。”从汉隶转向北碑,也可以说从古隶、八分转向楷隶,在美学品质上仍是汉隶的延续,康有为认为“号称真楷者……六朝人最工。盖承汉分之余,古意未变,质实厚重,宕逸神隽。”由汉隶开启的碑学审美趣味实已深入人心,前人对此论述已备极详尽。此处关心的问题是,在碑学趣味和习碑技法的浸染下,帖学是否真如康有为所说已穷途末路,又或者是另辟蹊径?为了弄清这一问题,我们先大致罗列出乾隆朝以后主要书家的取法与风格状况以备观察。表一以沙孟海(1900—1992)《近三百年的书学》所选取的碑学名家作为基础样本而稍加损益,所选以乾隆朝以后有代表性的大家为主,集中比较其隶书风格与其行草书风之间的关联。

根据表一:就所取法汉碑的频率看,较高的有《礼器碑》出现7次、《史晨碑》出现4次、《张迁碑》4次、《曹全碑》出现3次、《乙瑛碑》3次、《华山碑》2次、《石门颂》2次、《开通褒斜道刻石》2次、《衡方碑》2次。就取法的帖学传承的频率看,较高的有颜真卿出现6次、欧阳询2次、孙过庭2次、苏轼2次、米芾2次、赵孟頫2次。

分析可见,在汉碑临习逐渐深入的过程中,《礼器碑》、《史晨碑》延续了清初的潮流,此前广为流行的《曹全碑》则有所衰落,而《张迁碑》则从始于顾炎武的贬斥中崛起并获得书家青睐。就帖学传承来看,董其昌在乾嘉以后的重要书家中影响力急速下降,颜书则进一步得到发扬。表格显示,翁方纲早年以欧体筑基,晚年则日益趋于颜、苏;书法史上影响力尤重的伊秉绶(1754—1815)、吴让之(1799—1870)、何绍基(1799—1873)和赵之谦(1829—1884),无一例外地都深究颜字;桂馥(1736-1805)和邓石如在行草方面参用杨凝式、苏东坡,实际上也属颜字浑厚一系。

我们知道,书法史上正式而广泛地尊崇颜字始于北宋士人,元季赵孟頫一纠其风,明代即有习颜,也日趋于明丽秀媚。而清代汉碑的复兴,则重新为帖学增添了厚重朴实的美学品质。乾嘉以后通过汉碑鉴赏而重塑帖学的过程中,颜真卿的书法恰好成为沟通二者的津梁。作为碑学思想集大成者的康有为,在《广艺舟双楫·本汉》中极意发扬了两汉诸碑的美学趣味后,又一一将后世名作归宗于汉,其中特别强调,王羲之所以为百代书圣,实是沾溉汉代书风之故。接着盛赞杨凝式和颜真卿能越过右军皮相:“杨少师变右军之面目,而神理自得,盖以分作草,故能奇宕也。”“然平原得力处,世罕知之。吾尝爱《郙阁颂》体法茂密,汉末已渺,后世无知之者,惟平原章法结体独有遗意。又《裴将军诗》雄强至矣,其实乃以汉分入草,故多殊形异态。二千年来善学右军者,惟清臣、景度耳,以其知师右军之所师故也。”可见,汉碑的雄强朴厚的古风已深入渗透到书家对帖学理解当中,清初“以帖观隶”的碑学观念到晚清已转为“以隶观帖”,以至于沈曾植(1850—1922)、李瑞清(1867—1920)等代表书家逐渐突破了前人的行草帖学观念。

元明至清,书家多以碑榜与尺牍为两系,至乾嘉时期,阮元等人更分北碑南帖,以致很多书家的隶书作品与行草尺牍在笔法上难以统一,长于篆隶碑版的书家却拙于行草,邓石如、吴让之等人的行草为人诟病即属此例。而经过“以隶观帖”的历程后,清末书家开始对行草作宽泛性的理解,认为行书不过是一种生动化的美学趣味,由此打破了碑学帖学的书体限制。沈曾植说:“楷之生动,多取于行。篆之生动,多取于隶。隶者,篆之行也。篆参隶势而姿生,隶参楷势而姿生,此通乎今以为变也。篆参籀势而质古,隶参篆势而质古,此通乎古以为变也。”与此前动辄认为晋唐法书存有“隶分遗意”的看法相比,沈氏这种观念实际上对纯粹帖学的破坏性更强,甚至取消了唐宋以来二王帖学行草书的最高权威。在“以隶观帖”的催动下,行草书直接突破了传统的法帖框架,更为古老的章草、草隶以及近代出土渐多的汉简都被纳入到行草书中来。晚清民国书坛对罗振玉(1866—1940)等编辑的《流沙坠简》发生莫大兴趣,正是晚清以来隶、草趋通观念的必然结果。

四、结论

近代以来学人大多笼统地将清代碑学书风的复兴归因于乾嘉朴学尤其是其分支的金石学流行。然而,通过清初—乾嘉—晚清三个时期书法审美趣味历程的梳理,我们发现,金石学流行仅仅作为清点碑学书风复兴的一个必要条件而远非充分条件;明代帖学书风的柔靡没落倒逼书家返古求新更加内在地要求书家主动地诉诸金石学养分。在此过程中,清人对汉隶的重视与深入研习,使得汉隶之美从帖学中流美宕逸中逐渐释放出来,愈加趋于古拙、质朴和沉厚。在帖学经典取法、主观趣味选择、执笔运笔方法以及书写工具材料的改革等许多方面,汉隶都起到了对帖学书风的重构作用。也正是因为清人对汉隶丰富而深刻的临学,使得书风演变和字体沿革获得了某种学理逻辑上的统一,这对于民国以至现代书法创作研究的发展至关重要。

参考文献

[1]徐用锡.字学札记.//崔尔平.明清书法论文选.上海:上海书店出版社,1994.

[2]王澍.论书剩语.//崔尔平.明清书法论文选.上海:上海书店出版社,1994.

[3]梁巘.评书帖.//历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979.

[4]朱履贞.书学捷要.//历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979.

[5]梁同书.频罗庵论书.//崔尔平选编.明清书法论文选,上海:上海书店出版社,1994.

[6]傅山.霜红龛书论.//崔尔平.明清书法论文选.上海:上海书店出版社,1994.

[7]薛龙春.郑簠隶书与清代碑学观念之演进.中国书法,2011(4).

[8]钱泳.书学.//历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979.

[9]包世臣.历下笔谈.//历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979.

[10]刘熙载.艺概,//历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979.

[11]康有为.广艺舟双楫.//历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979.

[12]沈曾植.海日楼书论.//崔尔平.明清书法论文选.上海:上海书店出版社,1994.

展览作品欣赏(七)

(排名以年龄为序)

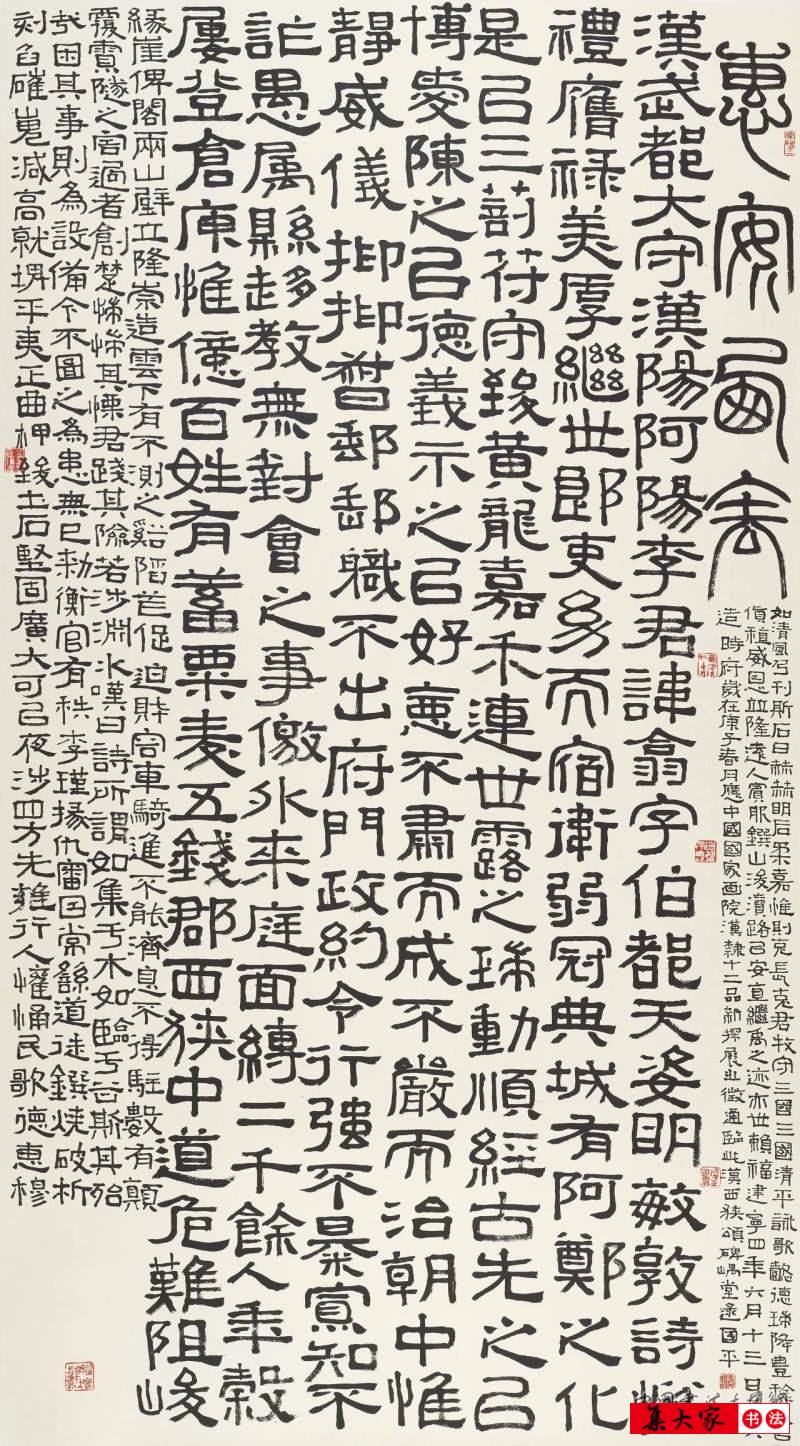

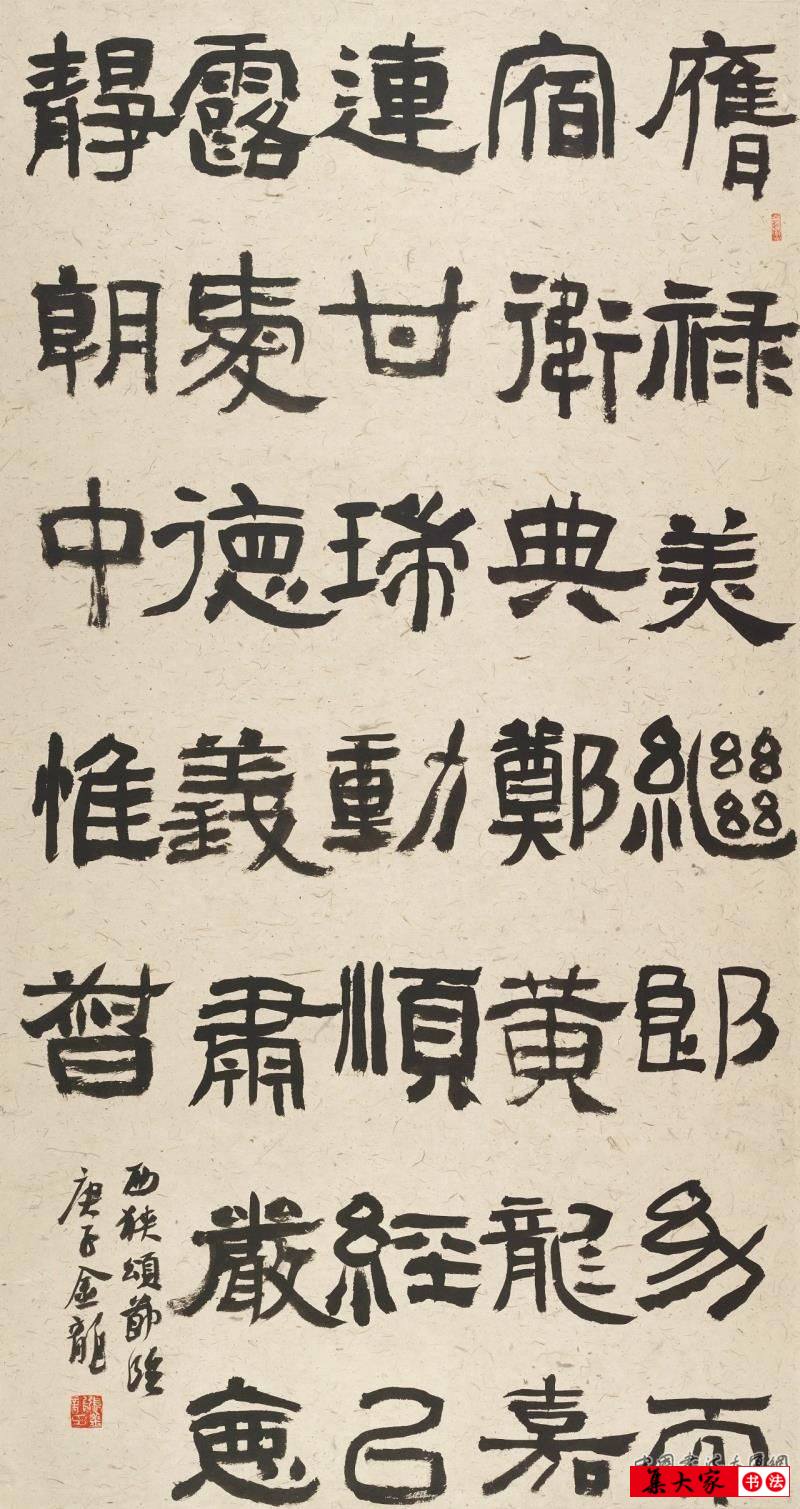

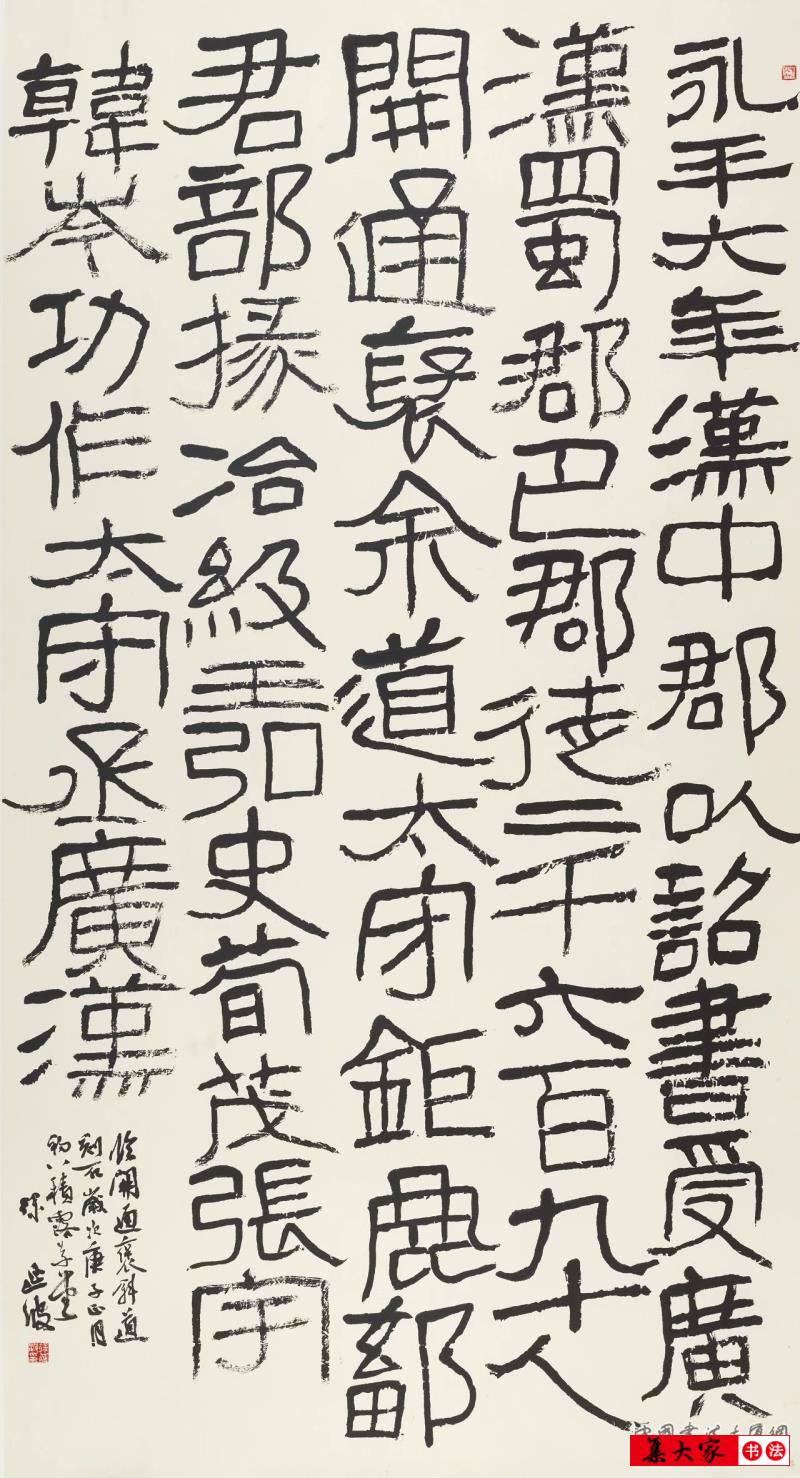

逯国平 选临《西狭颂》 180×97cm 2020年

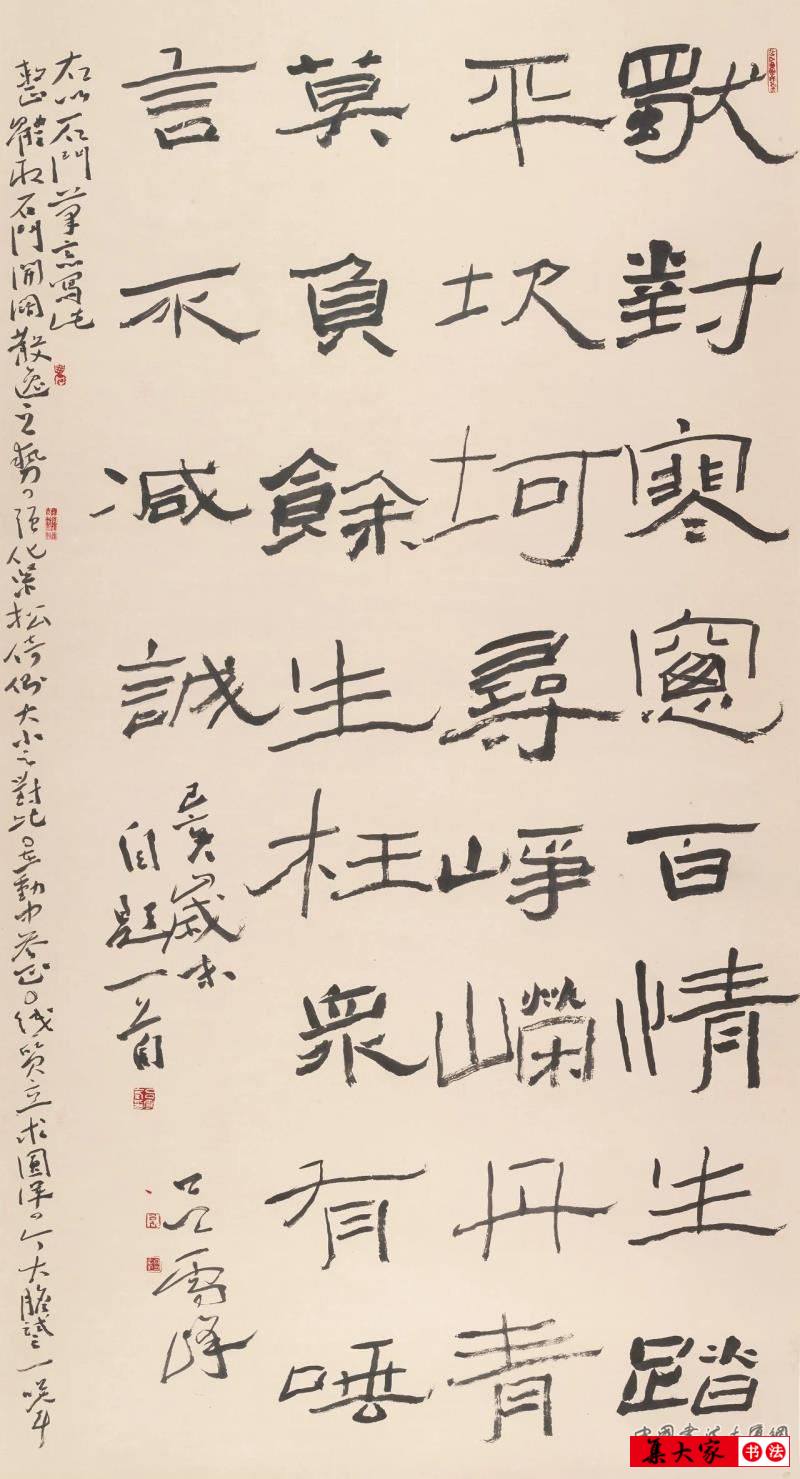

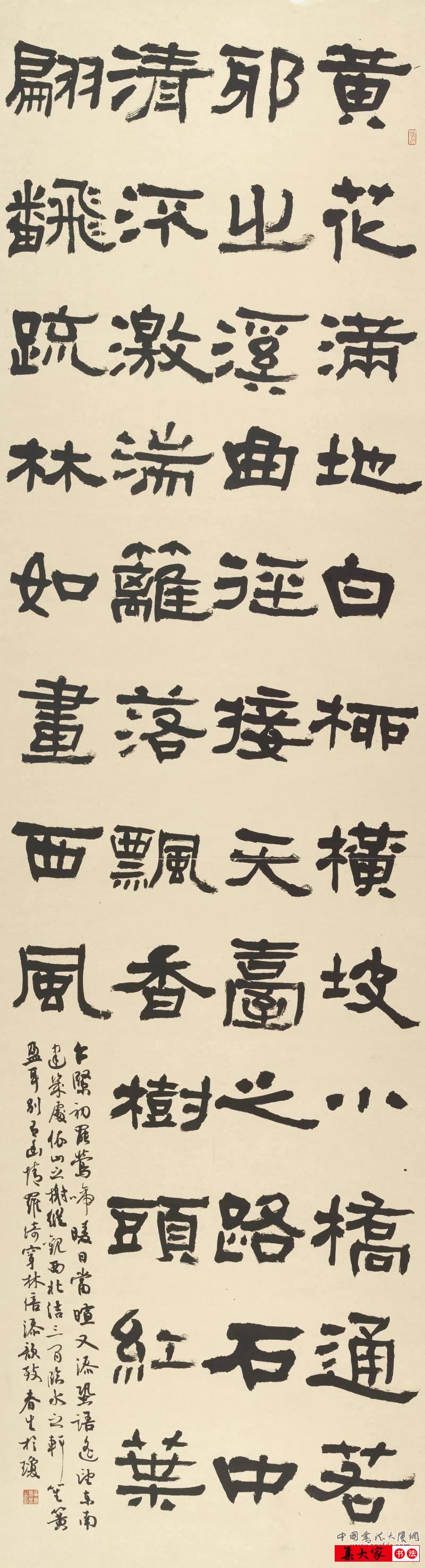

吕雪峰 自作诗 180×97cm 2020年

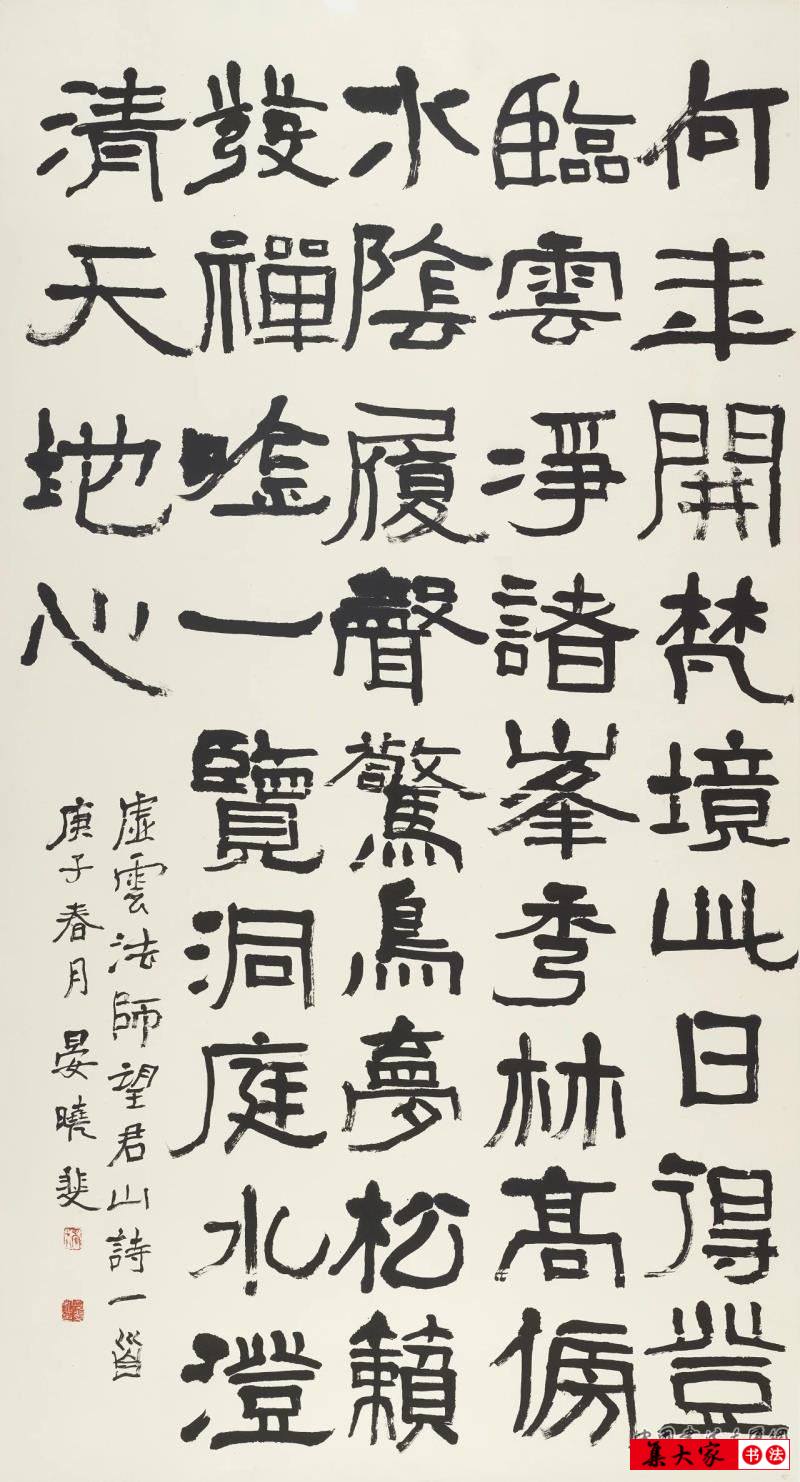

晏晓斐 虚云法师《望君山诗》 180×97cm 2020年

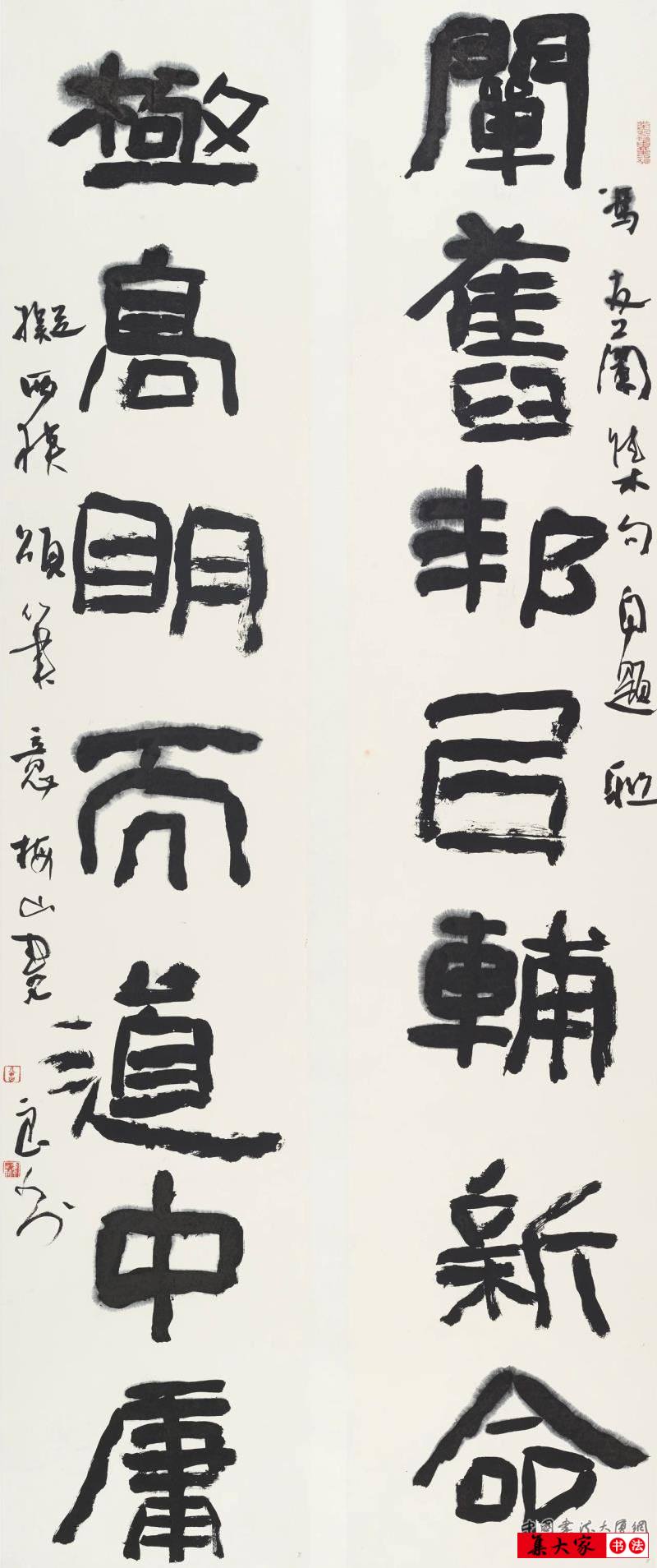

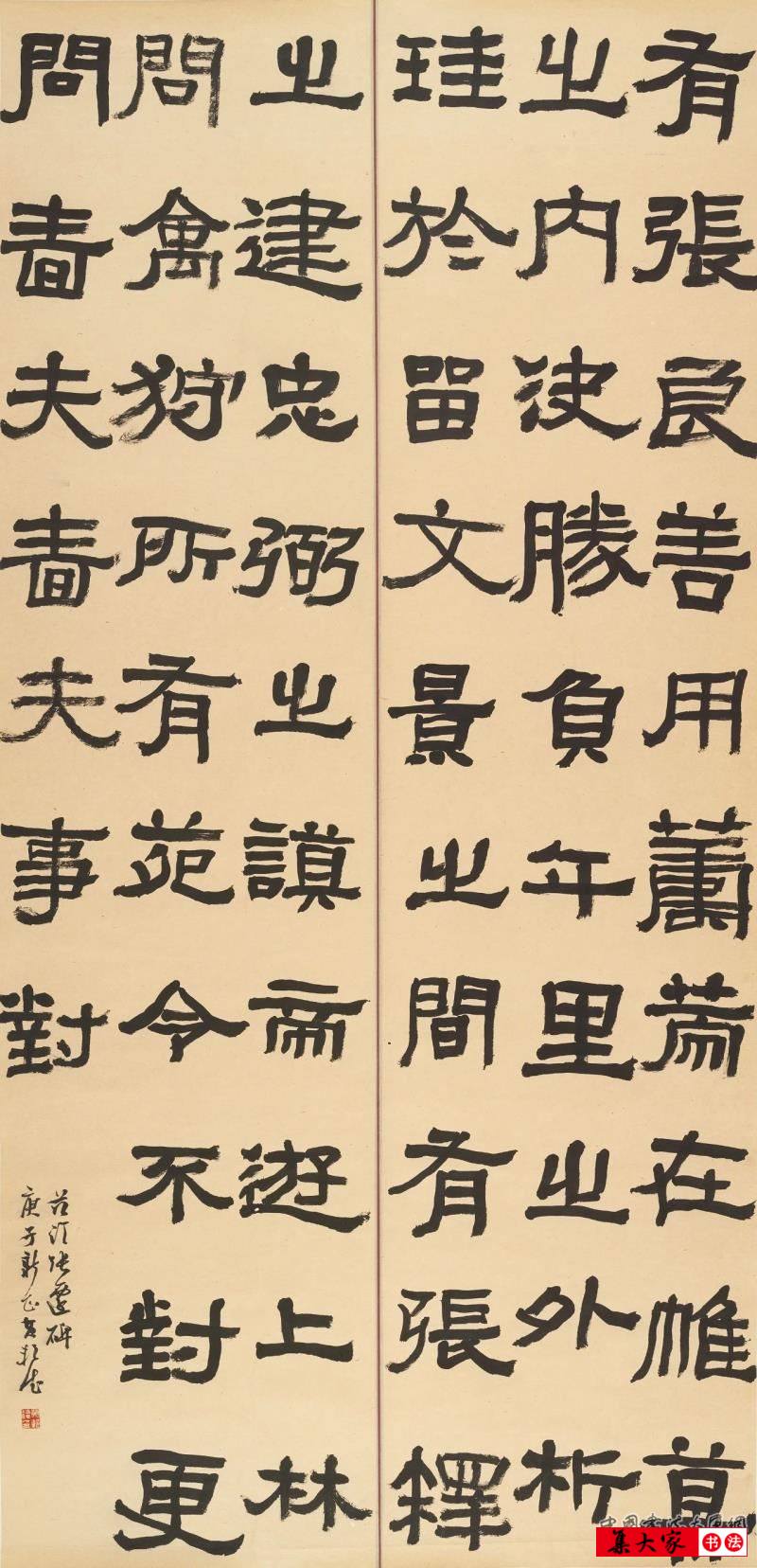

曾宪良 阐旧极高联 178×35cm×2 2020年

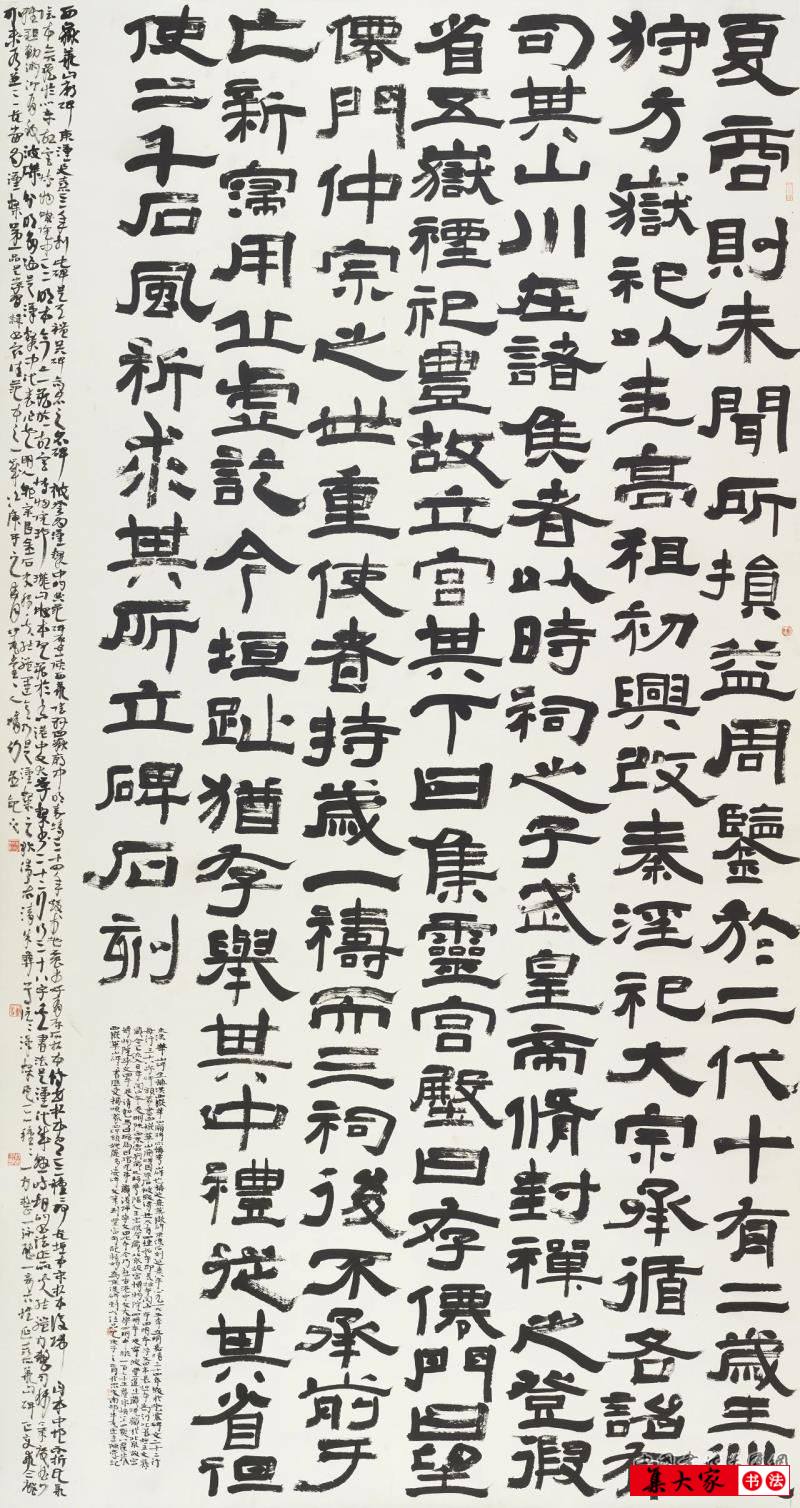

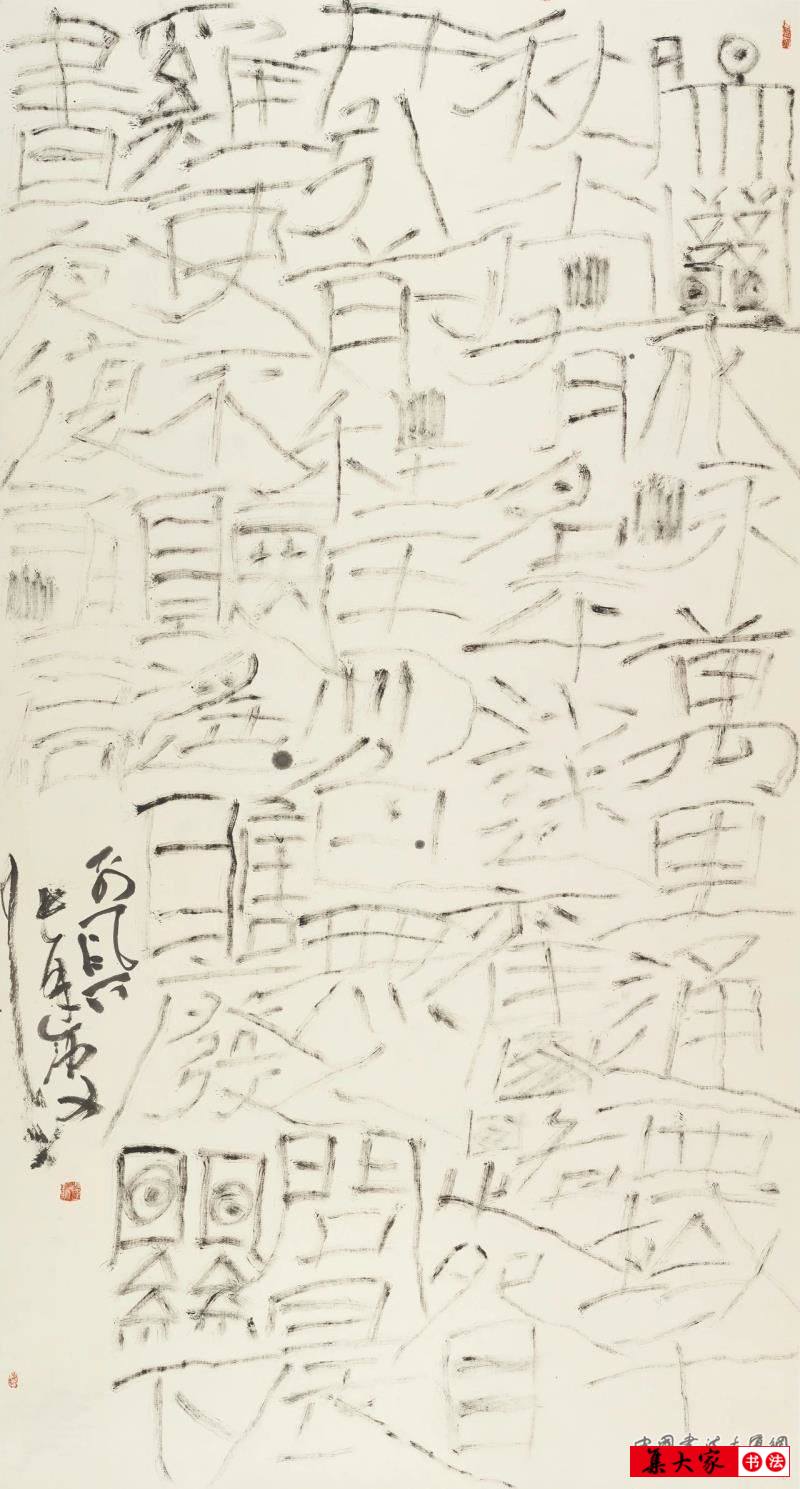

陈亮 选临《西岳华山碑》 180×97cm 2020年

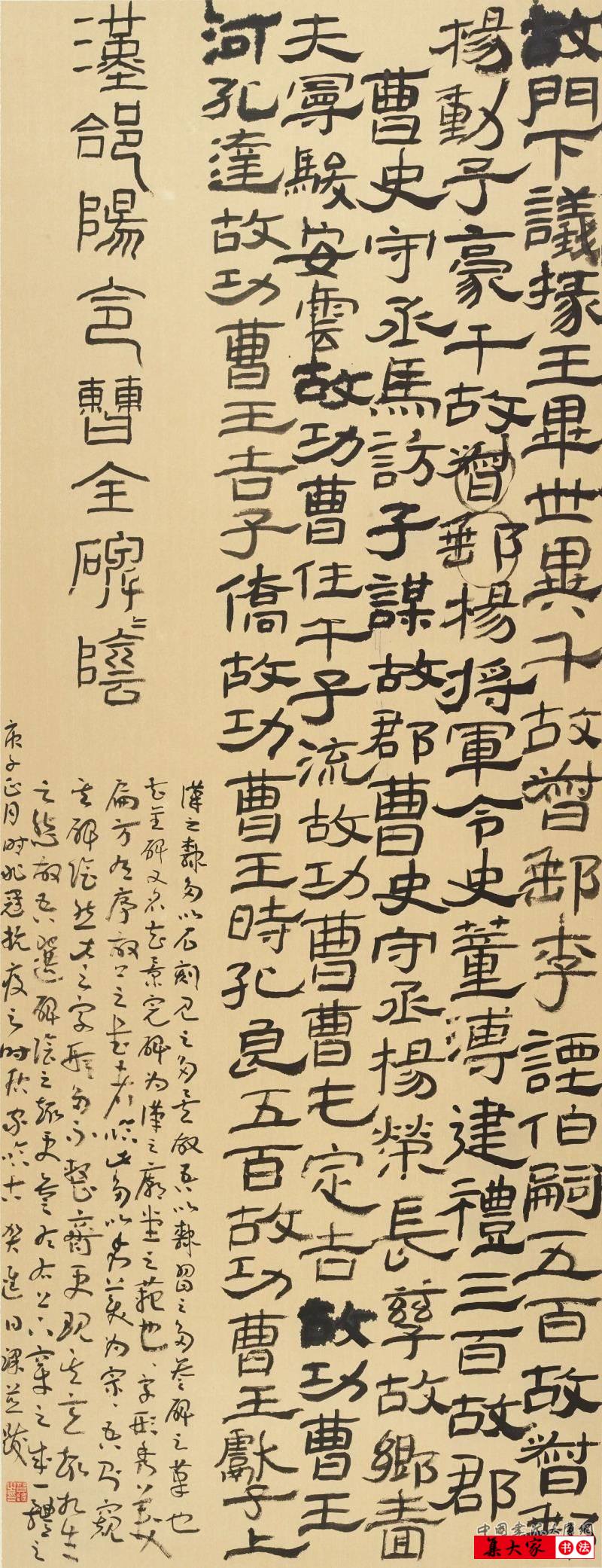

贺进 选临《曹全碑》 185×70cm 2020年

翟圣亮 选临《西狭颂》 180×97cm 2020年

张金龙 选临《西狭颂》 180×97cm 2020年

陈彬 选临《张迁碑》 180×97cm 2020年

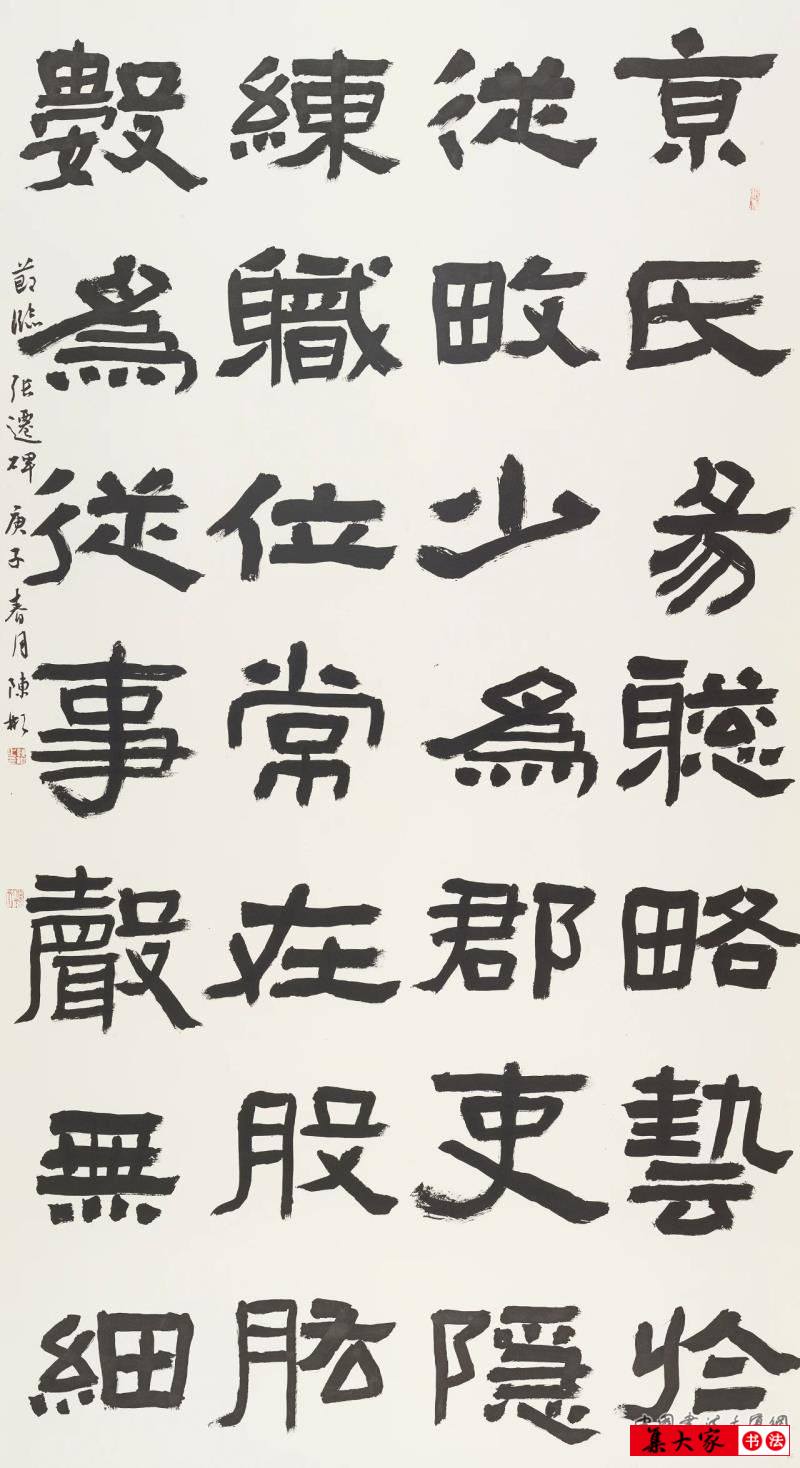

陈阳静 选临《石门颂》 180×97cm 2020年

梅跃辉 谢灵运《入彭蠡湖口》 180×97cm 2020年

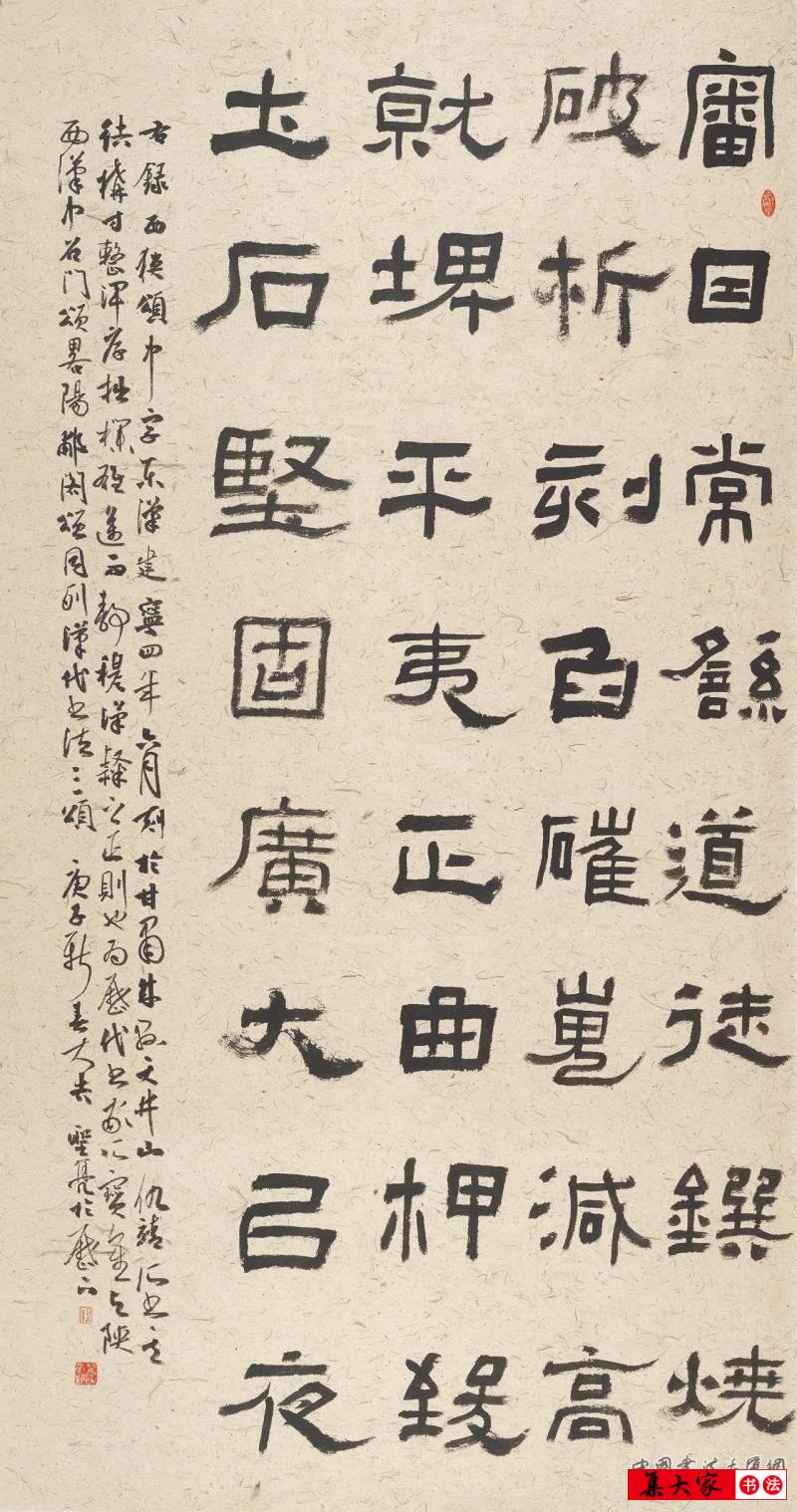

徐延波 《开通褒斜道刻石》 180×97cm 2020年

肖春生 赞会芳园 250×70cm 2020年

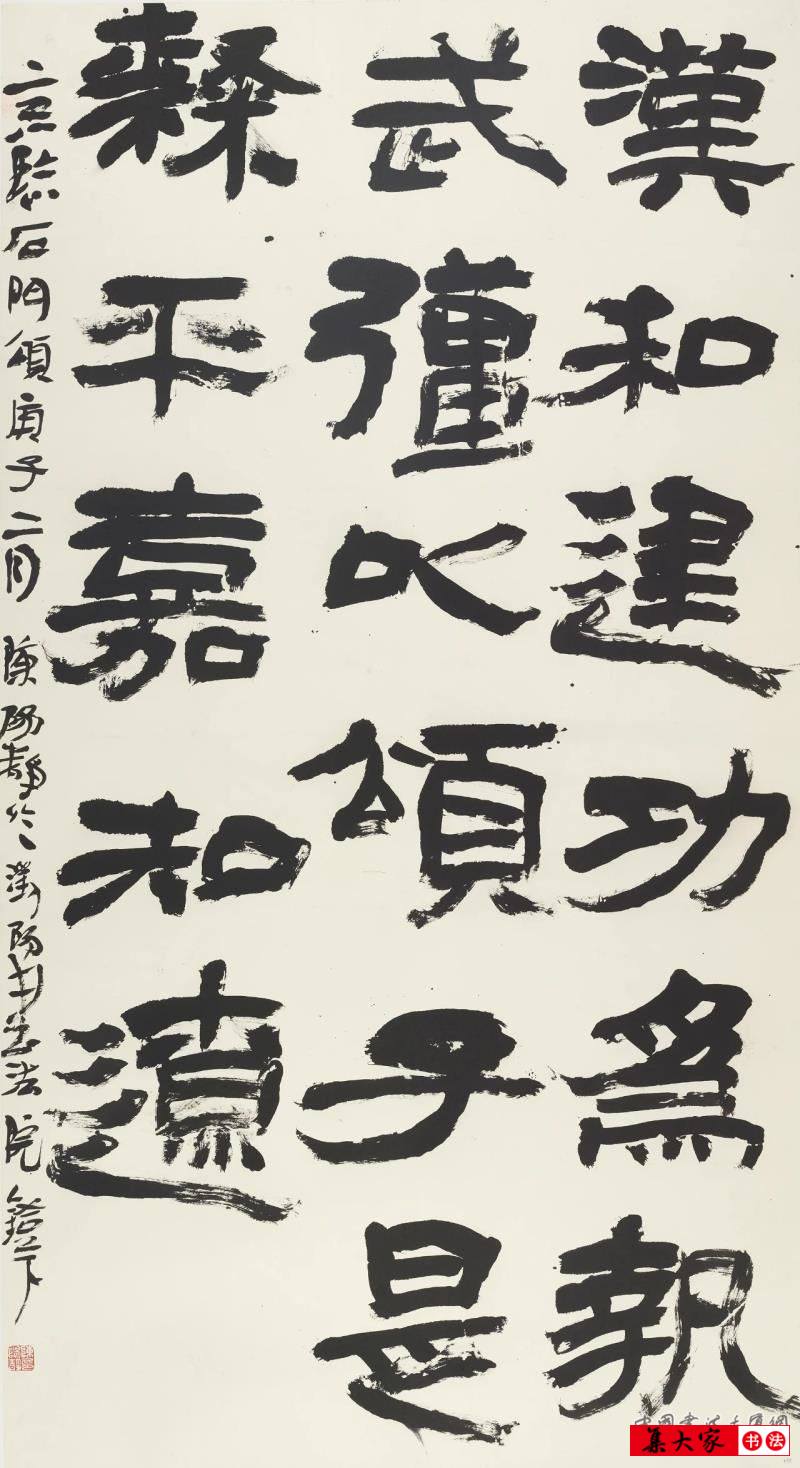

张逢波 阳关戍咏 180×97cm 2020年

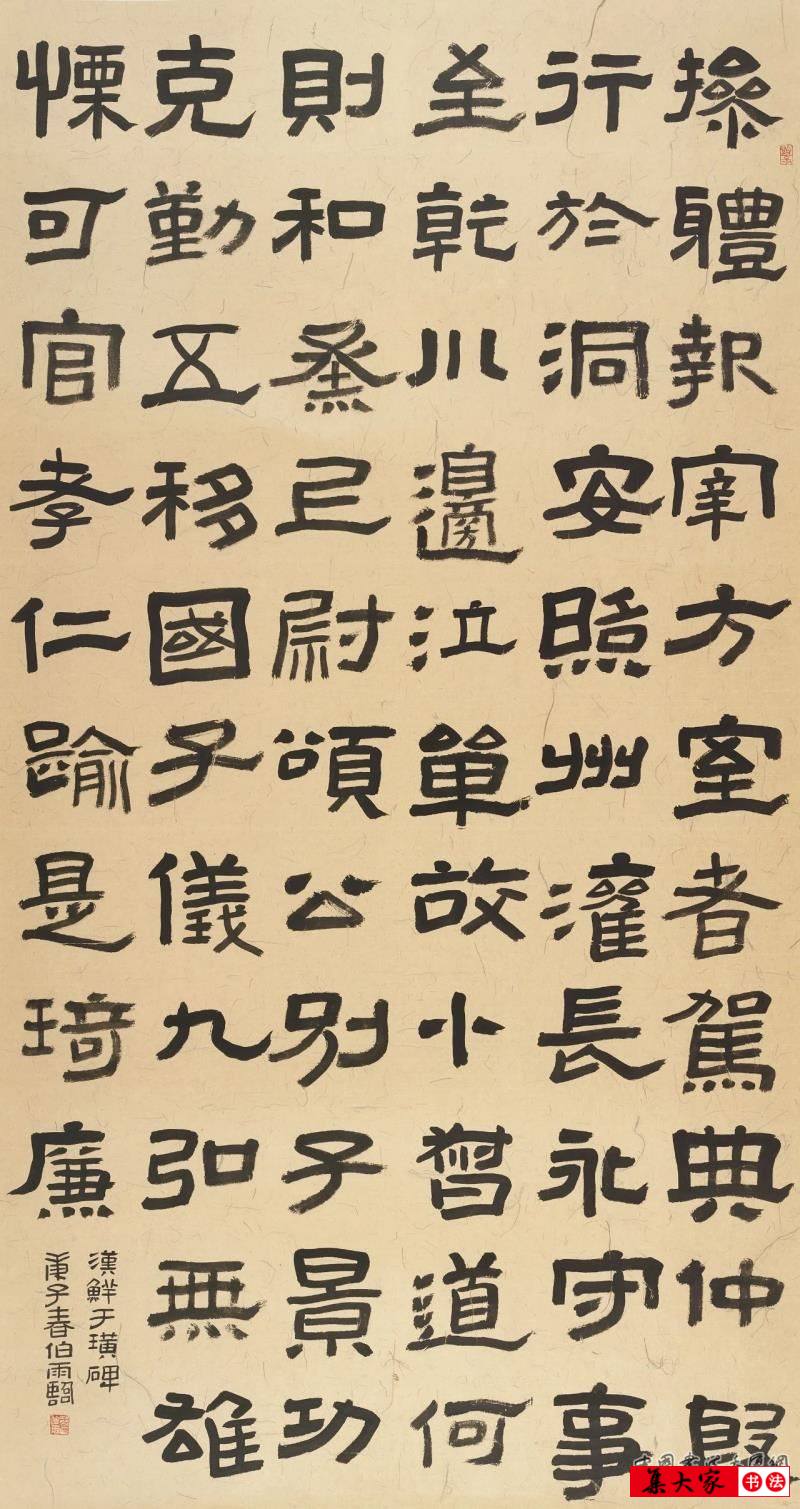

韩伯雨 选临《鲜于璜碑》 180×97cm 2020年

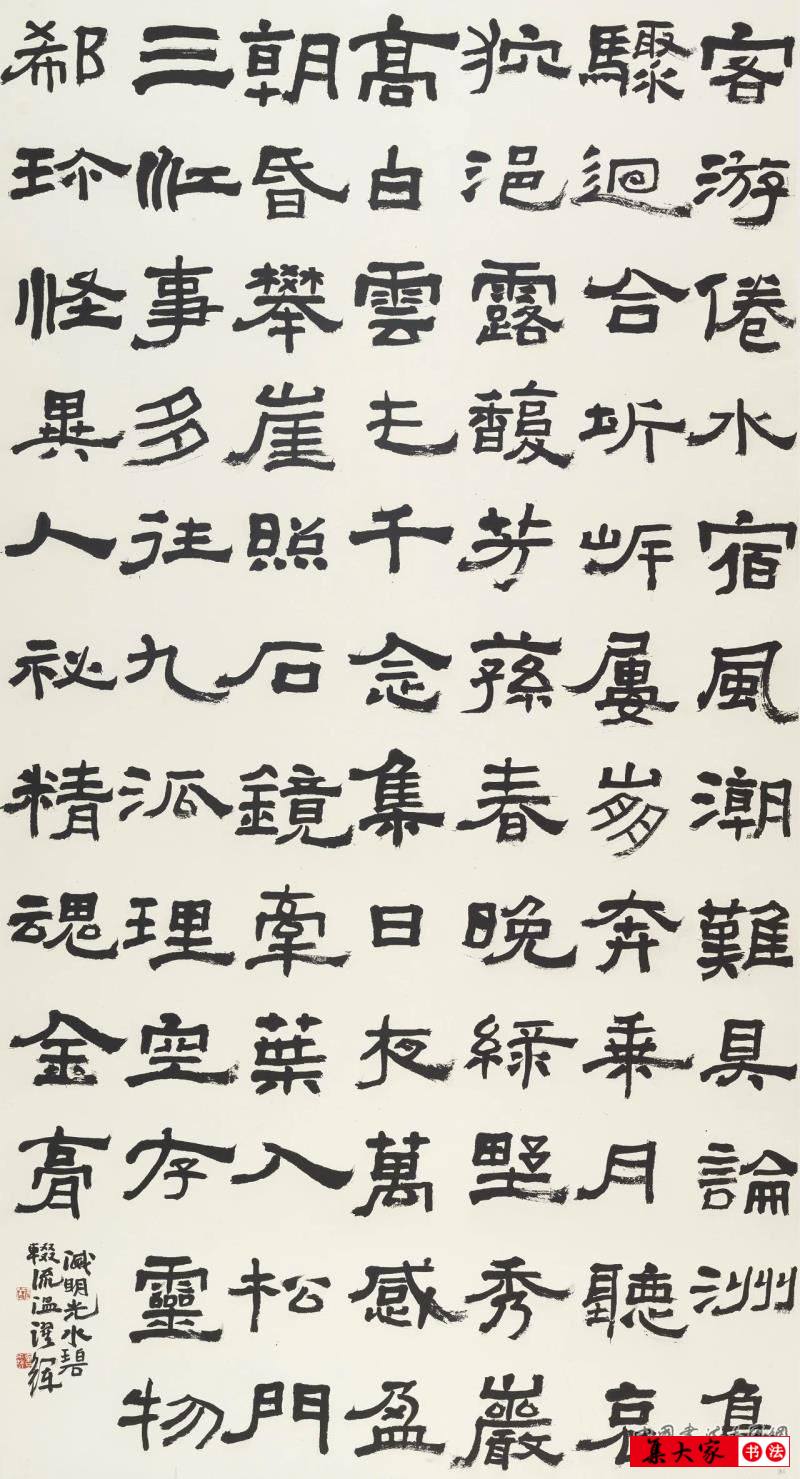

黄邦德 选临《张迁碑》 180×107cm 2020年